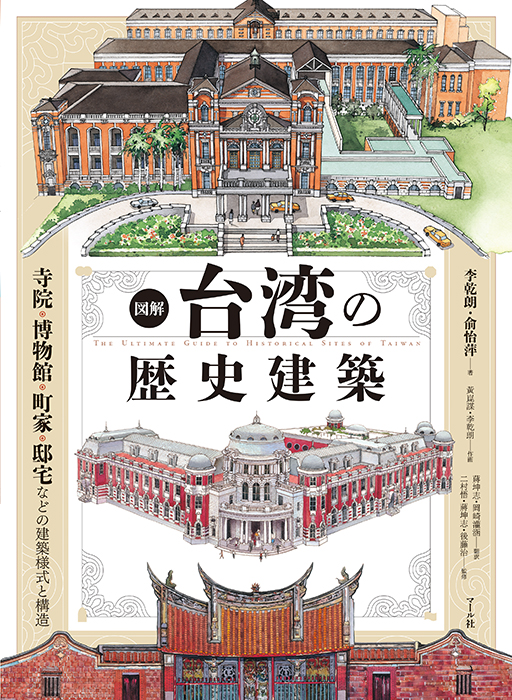

図解 台湾の歴史建築

2025/04/28新刊 好評発売中

定価 3,960円 (本体 3,600円+税)

| 著者・編者 | 李乾朗・俞怡萍 著/黃崑謀・李乾朗 画 |

|---|---|

| 翻訳 | 蔣坤志 監訳/岡崎灌涵 訳/二村悟・後藤治 監修 |

| ISBNコード | 978-4-8373-1603-9 |

| Janコード | 9784837316039 |

| Cコード | C3052 |

| サイズ・付属品 | B5変型判 (257mm×188mm) |

| ページ数 | 288ページ |

| 原書タイトル | 古蹟入門 増訂版 |

台湾には、先史時代から、オランダ・スペイン時代、明・清朝時代、日本統治時代を経て戦後へと続く、外来文化の影響を受けた歴史建築が数多く保存されている。

建物自体はそのままに、利用者や用途を変えながら、時代とともに大切に後世に受け継がれているのだ。

歴史建築は、建築そのものが台湾の歴史や文化を現代に伝える図書館であり、美術館であり、博物館でもある。建物を詳しく見ていくことで歴史が立体的に映し出される。

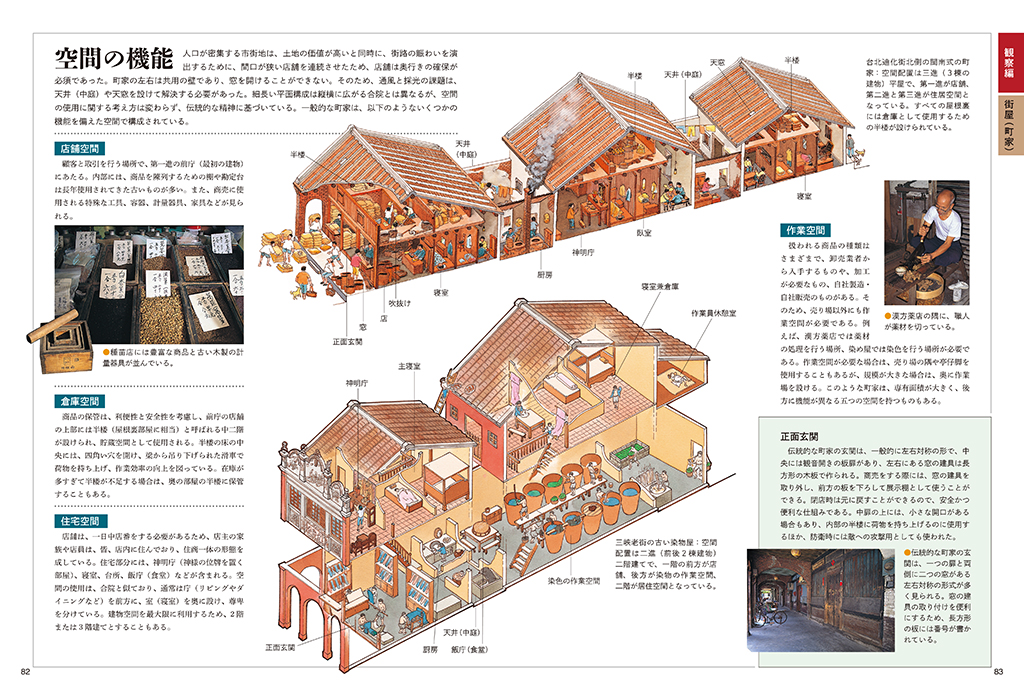

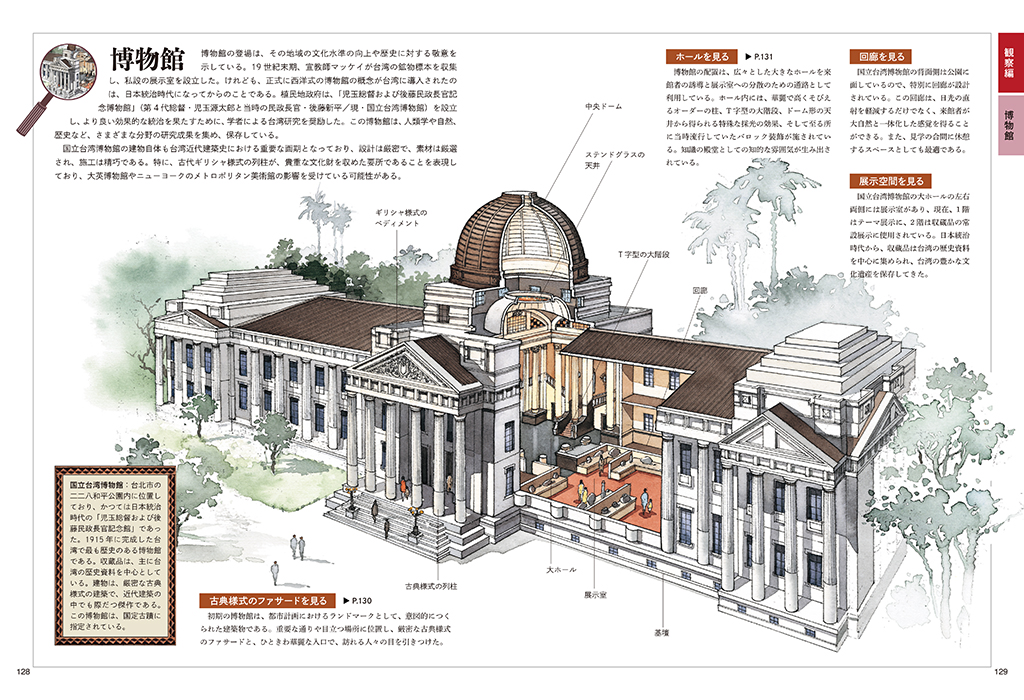

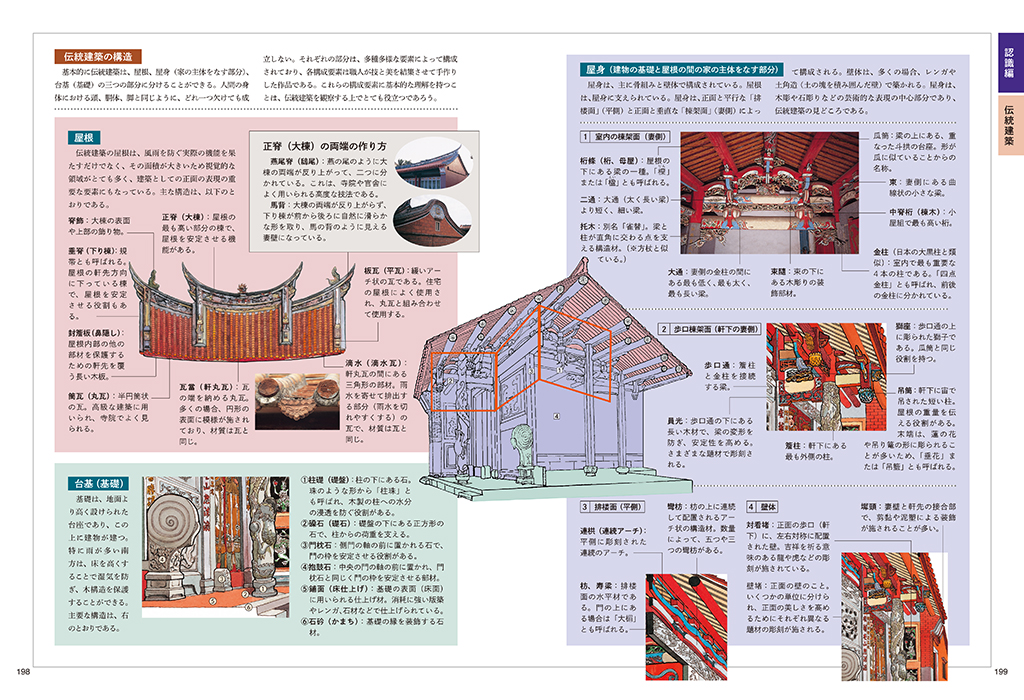

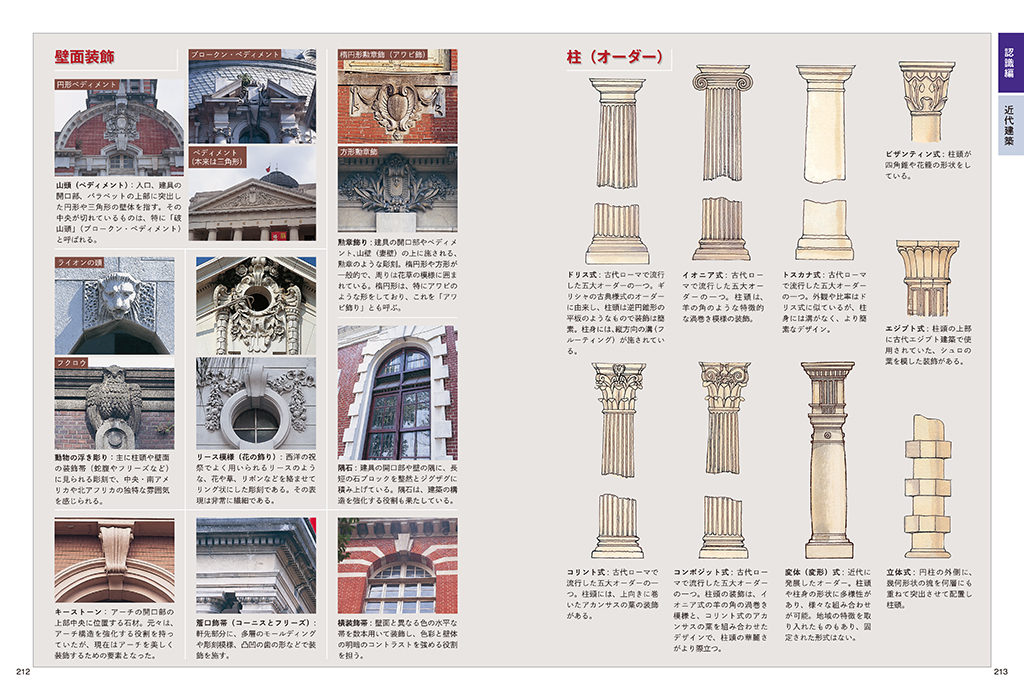

本書では、豊富な写真とイラストを使って建築の構造や使われ方、その背景などを詳しく紹介する。

また、屋根の形式、壁面装飾、木彫りの技法など、建材や細部の装飾についても解説。

時代を追うごとに建築様式がどのように変化したのか、人々の暮らしにどのように根付いていたのかが詳細にわかるだろう。

実際に訪れることができるよう、住所を明記したリストも収録。

※本書掲載の図版およびテキストの著作権は著者に帰属しますので、権利の侵害とならないようご注意ください。

著者紹介

【著・画】

李乾朗(リー・チエンラン):

11949年新北市の淡水区に生まれる。祖先は福建省泉州同安からの移民である。中学時代に陳敬輝に絵を学び、師範大学附属高校時代には写生会に参加する。1968年中国文化大学建築都市設計学科に入学。盧毓駿の学生となり、中国古建築に興味を持ち始める。

1972年民俗学者の林衡道と画家の席德進と出会い、台湾の古建築の実地調査・研究に力を入れ始める。1974年金門島で兵役に就き、金門の各地域を訪れ、1978年に最初の著書『金門民居建築』を出版する。

その後、『台湾建築史』『台湾建築閲覧』『二十世紀台湾建築』『台湾古建築図解事典』『水彩台湾近代建築』『巨匠神工:透視中国経典古建築』など、伝統建築や近代建築に関する60冊以上の著書を出版する。1999年には俞怡萍と共著で『古蹟入門』を出版する。

現在、国立台湾芸術大学の古蹟芸術修護学科の教授、国立台北大学民俗芸術研究所の教授を務めている。また、多くの歴史建築や古蹟の調査研究プロジェクトを主導し、各地方自治体の古蹟評価会議や文化資産に関する会議に出席している。台湾の古建築の保存と将来のために、可能な限りの貢献を続けている。

俞怡萍(ユー・イーピン):

1962年台北で生まれる。大学1年生の時に古蹟の修復作業を見学した際に、この分野での仕事に携わることを決意する。大学卒業後すぐに李乾朗の古建築研究室に入る。2002年に大学院を卒業後、中原大学の黄俊銘教授が率いる近代建築と都市研究室にも参加する。この二人の先生のもとで30年以上にわたり古蹟の調査と研究に携わる。

著書には、1998年文化建設委員会から出版された子ども向け文化資産シリーズ『林老爺蓋房子』、1999年李乾朗教授との共著『古蹟入門』、2004年吳欣文との共著『台北古蹟偵探遊』などがある。

黃崑謀(ファン・クンモウ):

1963年台東で生まれる。復興商工(商業・工業高校)を卒業。美しい田舎の農村で育ち、幼い頃から自然の生き物と日々過ごしたことが、後の動植物観察や記録への情熱の原点となる。

1998年遠流出版社に入社。その後、10年にわたって台湾の土地のことを水彩画で描き続ける。創作の題材と画風は非常に多岐にわたり、自然生態から人文建築まで、写実的なものから写意的なものまで、また子供向けから大人向けまで幅広く手がけている。緻密で複雑な筆致と豊かで華麗な色使いは、見る人を魅了する。

この10年間、李乾朗、郭城孟、邵廣昭、張永仁、趙榮台、凌拂らと協力し、遠流出版社から10冊以上の書籍の絵を手がけている。その中には「観察家シリーズ」の『古蹟入門』『蕨類(シダ)入門』『魚類観察入門』『野菇(キノコ)入門』『昆虫入門』などの知識をテーマとした図鑑類や、『台湾昆虫大発見』『帶不走的小蝸牛』などの絵本が含まれている。これらの作品の多くは、金鼎賞、中国時報開巻年度優良図書賞、聯合報読書人優良図書賞を受賞している。

【監修者・訳者】

蔣坤志(ショウ・コンシ):

台湾桃園市生まれ。

2009年台湾中原大学建築学科卒業。

2010〜2011年建築事務所勤務。

2015年ICS College of Artsインテリアマイスター科卒業。2015年よりICS College of Arts常勤講師。

家具製作技能士3級、第二種電気工事士、木工機械作業主任者。

岡崎灌涵(オカザキ・カンキ):

翻訳者、通訳者。1995年中国吉林省生まれ、10歳より東京都清瀬市に定住。工学院大学建築学部卒業。在学中より台湾歴史建築の調査に関わり、逍遥園(高雄市)や偕行社(台南市)などの保存工事に通訳者・施工者として携わる。

現在は京都の工務店にて伝統建築保存工事の現場監督を勤める傍ら、日台の建築文化交流に尽力している。

二村悟(ニムラ・サトル):

静岡県生まれ。博士(工学)(東京大学)。

有限会社花野果 代表取締役。

工学院大学 客員研究員。常葉大学、新渡戸文化短期大学、日本大学、ICS College of Arts、京都芸術大学 非常勤講師。元静岡県立大学 客員准教授。

主な著書に『図説台湾都市物語』『日本の建築家解剖図鑑』『食と建築土木』ほか。

主な受賞に辻静雄食文化賞、SDA賞奨励賞ほか。

後藤治(ゴトウ・オサム):

東京都生まれ。博士(工学)(東京大学)、1級建築士。工学院大学総合研究所教授。中央建築士審査会会長、全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会運営委員長。主な著書に『建築学の基礎6 日本建築史』『論より実践 建築修復学』『図説 台湾都市物語』『食と建築土木』ほか。主な受賞に文化庁長官表彰、住総研清水康雄賞、辻静雄食文化賞ほか。

目次

まえがき 台湾の古蹟:歴史を立体的に映し出す

本書の使い方

図版の目録

【観察編】

・原住民集落

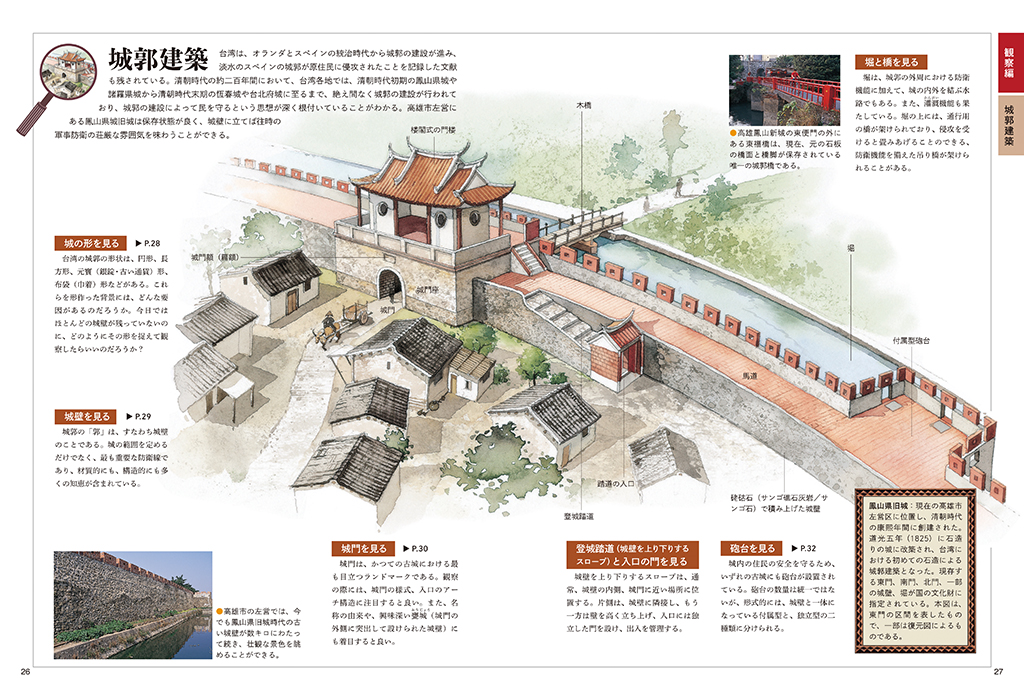

・城郭建築

・寺廟 (寺院)

・祠堂

・孔廟(孔子廟)

・書院(早期の学校)

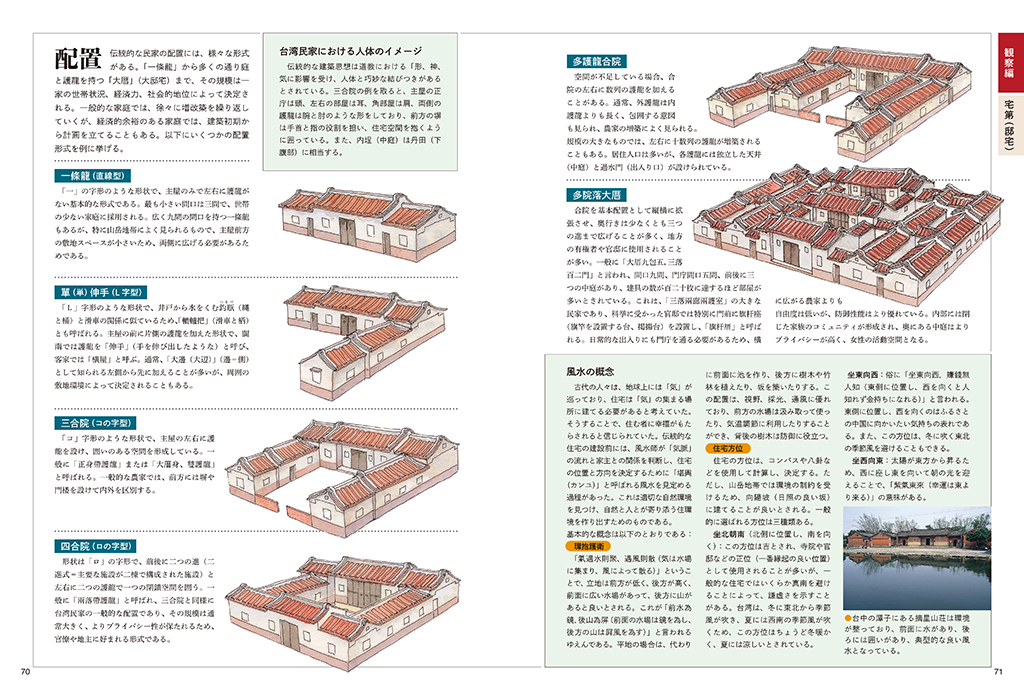

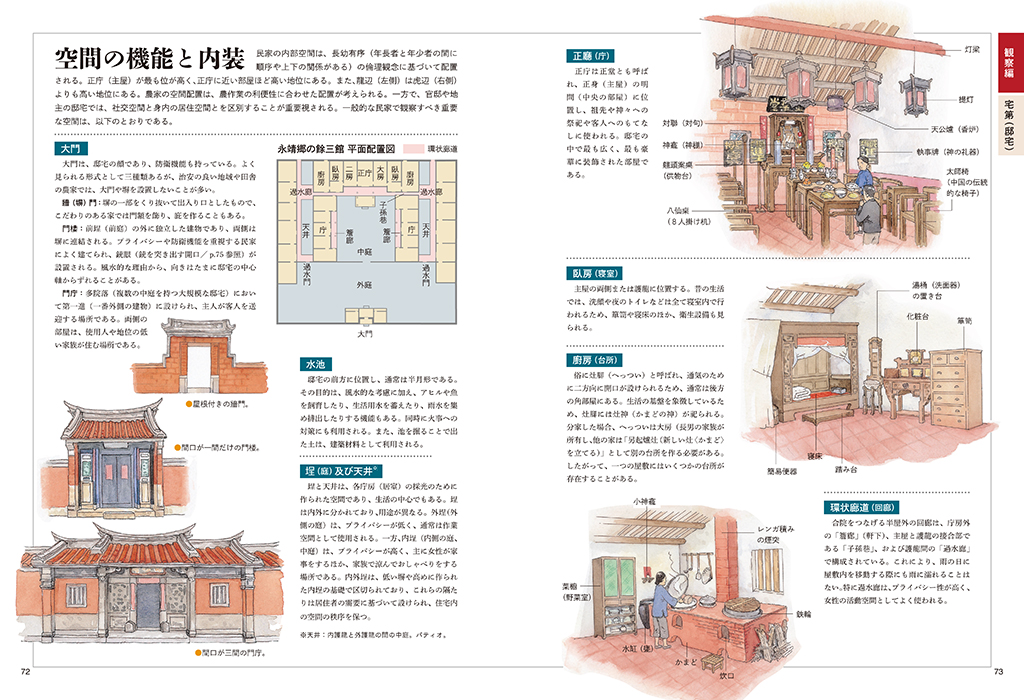

・宅第(邸宅)

・街屋(町家)

・園林(庭園)

・牌坊

・古墓(古墳/古い墓)

・砲台

・燈塔(灯台)

・領事館、洋行(外国人経営の商社)

・教堂(教会)

・博物館

・官署(官公庁舎)

・火車站(鉄道駅)

・銀行

・学校

・医院(病院)

・法院(裁判所)

・商業施設

・日本住宅

・橋梁

【認識編】

・原住民の建築

・伝統建築

・近代建築

・日本式建築

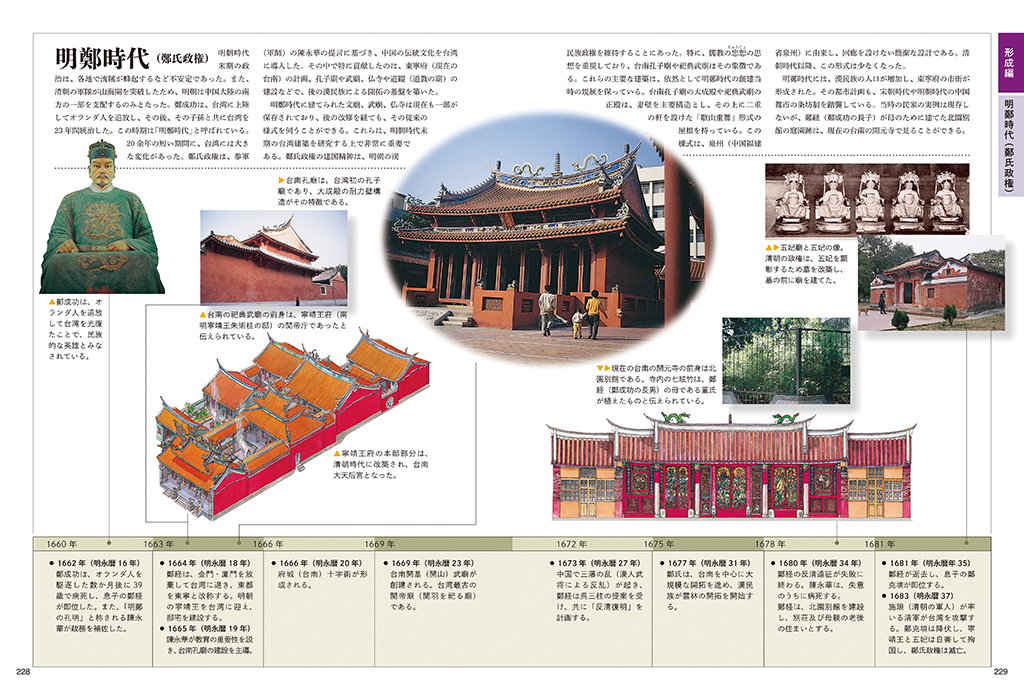

【形成編】

・先史時代・原住民時代

・オランダ・スペイン時代

・明鄭時代(鄭氏政権)

・清朝時代初期

・清朝時代中期

・清朝時代末期

・日本統治時代前期

・日本統治時代後期

・戦後初期

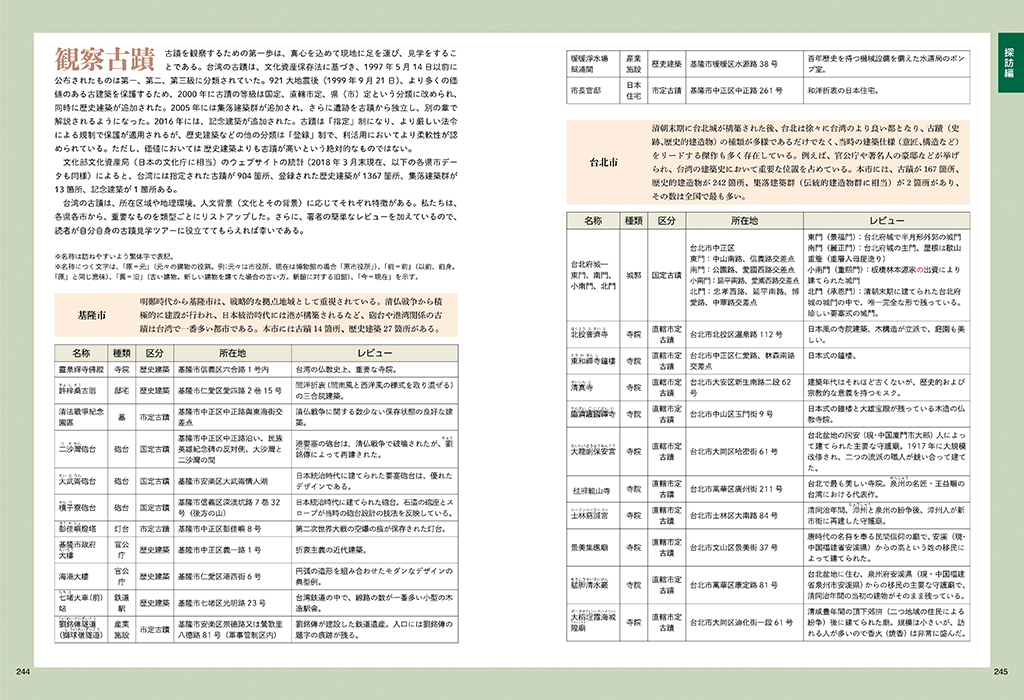

【探訪編】

・台湾の必見古蹟600選

台湾古蹟に関する八つの質問

読むべき本26選、関連書籍

あとがき:一

あとがき:二

訳者あとがき

画像出典、謝辞